当下,设计行业正经历深刻变革,传统建筑行业整体态势低迷,增长乏力。然而,循环经济作为新兴领域异军突起,再生资源领域成为设计院开辟全新业务三的增长空间,蕴含着巨大的发展机遇。随着“双碳”目标的持续推进以及数字化技术的深度赋能,设计院迫切需要突破传统业务思维的局限,构建新型的营销与业务体系。抢占再生资源市场,这无疑契合其突破发展困境、实现差异化竞争的内在需求。在这个过程中,与领先的环保科技企业携手合作,或将成为其快速提升能力的关键路径。

一、再生资源产业:政策驱动、规模明确、前景广阔

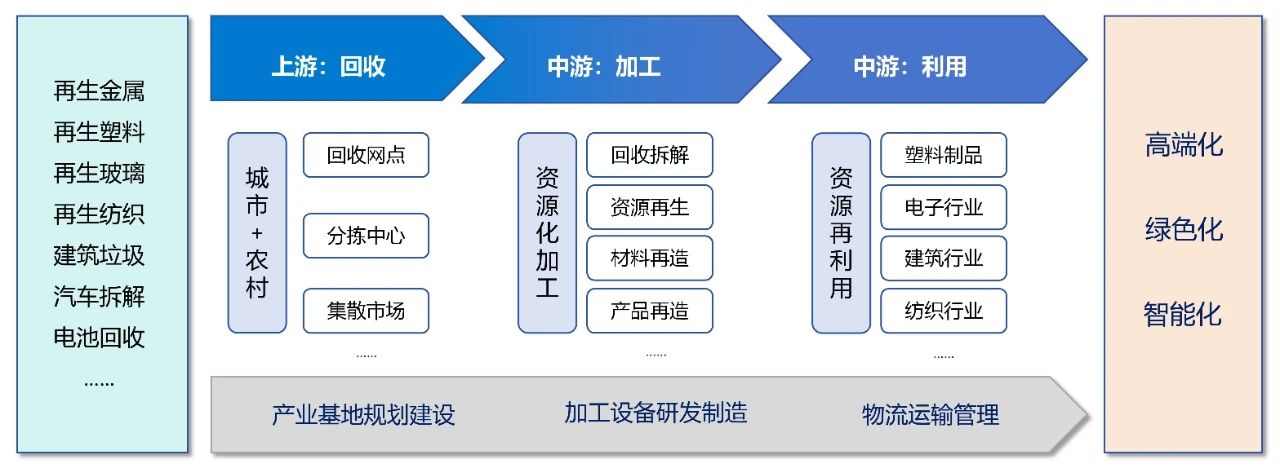

再生资源不是“收废品”,而是一个政策清晰、规模庞大、正在高速发展的战略性产业。根据国家“十四五”循环经济发展规划,到2025年资源循环利用产业产值将达到5万亿元,重点包括:废旧物资回收、大宗固废利用、建筑垃圾资源化、再生金属、废旧动力电池循环利用 等细分市场。

其中:仅“绿色分拣中心”一项,国家就规划建设1000个以上,带动投资规模达数百亿元。这对擅长规划、设计、工程咨询的设计院来说,是一个系统性的市场入口,更是从单项设计向 “ 设计+运营+咨询 ” 转型的关键场景。目前行业领先企业如联运环境已经打造了国内首家通过商务部认证的整装化数智分拣中心,通过标准化、集约化、数智化手段有效解决了场地、成本、技术和环保痛点,为设计院参与此类项目提供了技术实现的保障。

二、设计院破局再生的三大障碍与三大优势

当下,再生市场展现出广阔的发展空间与明确的增长态势,然而,诸多设计院在进军该领域时,仍面临着重重阻碍:

•有技术,没市场:设计院具备系统完备的工程设计技术,但在再生领域,却缺乏有效的客户渠道,对项目动态的感知也较为迟钝,难以精准捕捉市场机遇。

•有业务,没产品:业务承接零散未成体系,虽能零星承接项目,但始终未能形成标准化、可复制的业务线,导致业务发展缺乏连贯性与稳定性。

•有人才,没体系:人才优势未充分转化为体系效能。过度依赖个别骨干的“关系经营”,缺乏组织化的营销能力,难以实现业务的规模化拓展。

当然,设计院也具备显著优势:

•技术信任度高:在可行性研究、建筑规划、工程设计等环节,具有天然的公信力;

•专业协同能力强:能够整合建筑、市政、环境、机电等多个专业,为客户提供系统、全面的解决方案;

•国央企客户基础好:再生资源项目多源自政府、环保平台及大型国企,而这正是设计院的传统客户群体。

在此背景下,与领先的环保科技企业合作,无疑是设计院快速补齐市场运营短板、将技术优势转化为市场优势的关键之举。

•有技术,没市场:设计院具备系统完备的工程设计技术,但在再生领域,却缺乏有效的客户渠道,对项目动态的感知也较为迟钝,难以精准捕捉市场机遇。

•有业务,没产品:业务承接零散未成体系,虽能零星承接项目,但始终未能形成标准化、可复制的业务线,导致业务发展缺乏连贯性与稳定性。

•有人才,没体系:人才优势未充分转化为体系效能。过度依赖个别骨干的“关系经营”,缺乏组织化的营销能力,难以实现业务的规模化拓展。

•技术信任度高:在可行性研究、建筑规划、工程设计等环节,具有天然的公信力;

•专业协同能力强:能够整合建筑、市政、环境、机电等多个专业,为客户提供系统、全面的解决方案;

•国央企客户基础好:再生资源项目多源自政府、环保平台及大型国企,而这正是设计院的传统客户群体。

在此背景下,与领先的环保科技企业合作,无疑是设计院快速补齐市场运营短板、将技术优势转化为市场优势的关键之举。

三、构建再生市场营销体系:从“找项目”到“建生态”

要想从再生市场中持续获客,必须跳出“等标书、跟项目”的传统模式,构建真正的营销体系。例如:可借鉴攀成德提出的“3+1”框架。

•组织重构:设立专门的再生业务事业部或产品线,配置既懂技术又懂市场经营的复合型团队,重点强化“政策解读-客户洞察-资源整合”能力。

•流程赋能:建立再生项目从信息获取、政策解读、技术方案、资源对接到的全流程打法。重点把握政策解读、客户痛点挖掘、产业链资源整合等关键环节。

•激励创新:设置针对再生业务的专项激励,鼓励跨部门协作、前期策划和资源引入,打破“谁签约谁受益”的单一激励模式。

•基础支撑:持续开展再生政策与市场研究,建立《再生市场白皮书》,定期更新行业动态、技术路径和典型案例,为经营团队提供弹药。

四、案例启示:产品线、区域化与数字化

•产品线深耕:学习大型建筑设计院的“产品线模式”,设立“建筑垃圾资源化”、“废纸废塑料回收设计”、“绿色分拣中心建设”等产品线,做深行业认知,形成差异化能力。

•区域化布局:借鉴市政西北院的区域拓展模式,在再生资源重点城市(如首批循环经济示范城市)设立分支机构,深耕属地政策与客户,与当地环保企业进行深度合作,实现从1.0“设点”到3.0“融城”的跨越,形成强大的市场辐射能力。

•数字化赋能:以电建华东院为例,将数字化作为营销和履约的核心支撑。通过BIM、GIS、物联网等技术,提升再生项目方案呈现、系统仿真和运营管控能力,打造“数字化再生工厂”标杆案例。可利用成熟的环保企业提供的全链路数字化解决方案(如联运环境从智能回收箱到分拣中心数字化大脑),降低自主研发的门槛和风险。

五、从工程思维到产业思维:设计院的再生未来

再生资源不是一个简单的工程赛道,而是一个涵盖规划设计、工程技术、设备集成、运营管理、碳核算与金融服务的综合性产业生态。设计院要想真正破圈,必须:

•从前端切入:参与地方政府或平台的循环经济规划、园区循环化改造方案,引导后续工程机会;

•跨界整合:与环保企业、回收企业、物联网科技公司成立合资公司或联盟,打造“设计+运营+数据”一体化服务包;

•碳资产联动:将再生项目的碳减排量开发为碳资产,为客户提供“资源再生+碳资产开发”的双重价值,提升项目溢价能力。数智化绿色分拣中心带来的碳减排效益(例如:年垃圾减量5万吨)就是可观的数据支撑。

六、结语

再生资源市场不是未来,而是当下。设计院能否在其中分得蛋糕,不取决于技术差距,而取决于营销体系能否跟上、组织能力能否重构、产业思维能否确立。正如某知名企业管理专家所说:“1000人以上的设计院,技术落后一两年不会死,但营销打不开,一两年就可能熬不过去。

环保科技类企业具备核心技术优势,在智能硬件制造、软件平台开发以及项目运营等方面经验丰富。能够为设计院量身定制涵盖项目策划、技术选型直至运营维护的全流程整体解决方案,助力设计院迅速构建“设计 + 运营”的一体化能力,携手打造再生资源体系建设的标杆典范。

转载本文作者:联运环境 文章所列内容仅代表作者观点

打开再生资源的新渠道,将垃圾资源化,无害化,变废为宝